お知らせ

サービス案内

株式会社グリスタ・IDENSILに関する最新情報をお知らせいたします。

睡眠とビタミンB12!ビタミン不足なんてあり得ない!?

不眠に悩んでいる方の中にはビタミンB12の配合されたサプリメントを服用されている方も多いのではないでしょうか?

「睡眠」「ビタミン」でネットで検索すると検索結果にはビタミンB12・B6についての記事が多数出てきます。

不眠の原因は本当にビタミン不足なのでしょうか?

今回はビタミンB12について皆さんにお伝えしていきたいと思います。

ビタミンB12とは?

そもそもビタミンB12とは別名「赤いビタミン」と呼ばれているもので、ミネラルの一種のコバルトを含み「コバラミン」とも言われています。

他のビタミンと比べて体に必要な量は少ないのですが補酵素として様々な代謝に関係していて、とても大事なビタミンです。

一番大切な効果としては「血を作る」造血作用です。

骨髄と呼ばれている骨の一部で血の成分となる赤血球を作り出しています。

その他の造血作用のある葉酸と一緒に協力して赤血球のヘモグロビンの合成を助けています。

このどちらかが不足してしまうと「悪性貧血」と言う状態になってしまうこともある重要な補酵素です。

そして睡眠に関係すると考えられる作用として神経系への効果があります。

核酸の合成を助け、神経伝達をスムーズにしてくれる働きがあります。

そして睡眠への影響としては、タンパク質の合成を助け、神経機能を守る働きがあり、メラトニンという睡眠に深く関係しているホルモンの分泌を調整しているのです。

私たちの体はメラトニンのおかげで睡眠などの生体リズムを整えるとができ、良質な睡眠を得ることができるのです。

ビタミンB12欠乏と過剰、必要量について

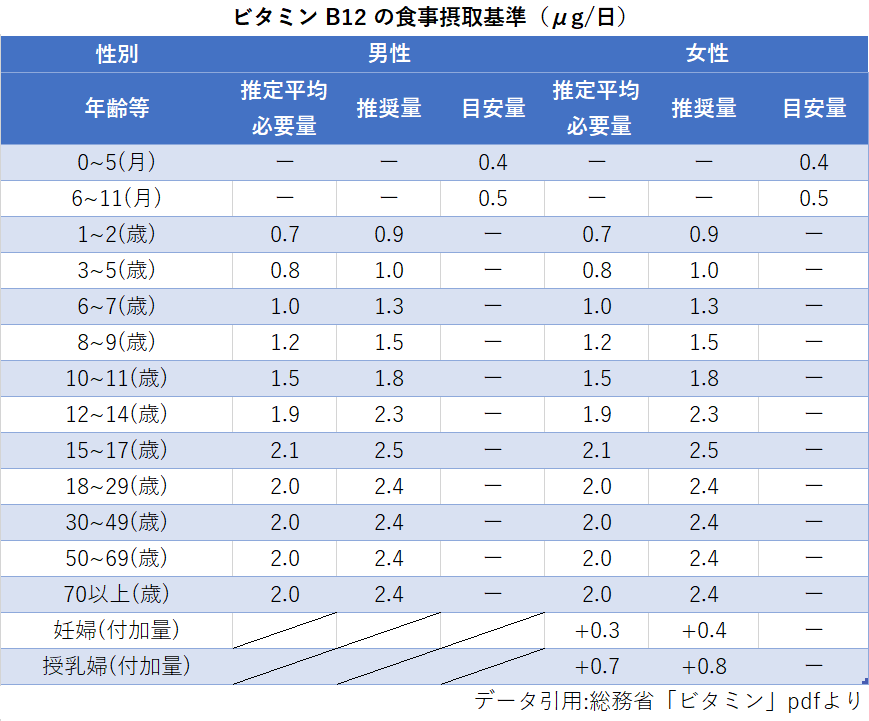

まずは必要量についてですが下記をご参照ください。

データ引用元:総務省「ビタミン」

ビタミンB12の必要量については分かっていただけたかと思います。

過剰と欠乏についてですが、まず過剰は基本的にあり得ません。

過去に過剰の報告データは上がっておらず、水溶性ビタミンは取り過ぎた分は体外から排泄されるようになっているためです。

そして欠乏に関してですが、食事から摂取したビタミンB12は胃の壁から分泌される内因子というものと合わさって小腸から吸収されていく仕組みとなっており、胃を手術した方など内因子不足により欠乏症が起こりやすいと言われています。

欠乏症になると悪性貧血、動脈硬化、全身の倦怠感、集中力の低下、手足の痺れ、運動機能の低下などの神経症状が起こることもあります。

ですが基本的にはビタミンB12は肝臓で貯蔵されています。人によっては3〜5年はビタミンB 12を摂取していなくても維持が可能で、体内での再吸収機能が失われても数ヶ月〜1年は維持が可能という意見や、老後の変化を考えて、予防として若いうちから一日5〜6μgを摂取することがいいとされる意見もあります。

見方はそれぞれですが基本的に普通の食生活をしている限りは不足することはあり得ないのではないかと思っています。

ビタミンB 12と食品

ビタミンB12が不足しないのはなぜ思うかというと、基本的にビタミンB 12は動物性食品に含まれていて、野菜のみの食生活をしている方などはもしかしたら不足してしまうかもしれませんが、現代の食生活では不足することはまずないと言われています。

食品としてはレバーやサンマ、アサリ、牡蠣などがビタミンB 12を多く含む食材として有名で牛レバーでは50gで26.4μg含まれると言われていて、1日の必要摂取量を大きく上回る形となります。

睡眠治療とビタミンB 12

睡眠治療に使用されることもあり、文献では

“VB12の作用機序として,VB12から離れたメチル基がセロトニン系・モノアミン系・メラトニン合成を賦活することにより,睡眠・覚醒リズムの同期を変更させ,外 界の同調因子に同調しやすい状態を作り出す可能性が考えられた.”

(引用:田中順子ら.枢神経障害児の睡眠・覚醒リズム障害に対するビタミンB12の治療効果 臨床薬理.1990年21巻1号.p. 199-200)

とされていますが、詳しいことは今のところ分かってはいないようです。

ですがビタミンB 12を投与することで不眠が改善したという例は上がっているので効果がないわけではないようですが、予防のためにわざわざサプリメントを摂取しなくても肉や魚を摂取していれば基本的には問題ないように思います。

ちなみにすでに不眠症でお悩みの方で症状が緩解したケースもあるので、不眠ですでにお悩みの方は医師の診断の元、試してみてください。